球盟会:室温超导引爆全网?!科学家:淡定!

日期:2025-08-01 08:02:20 作者:admin 阅读

日期:2025-08-01 08:02:20 作者:admin 阅读

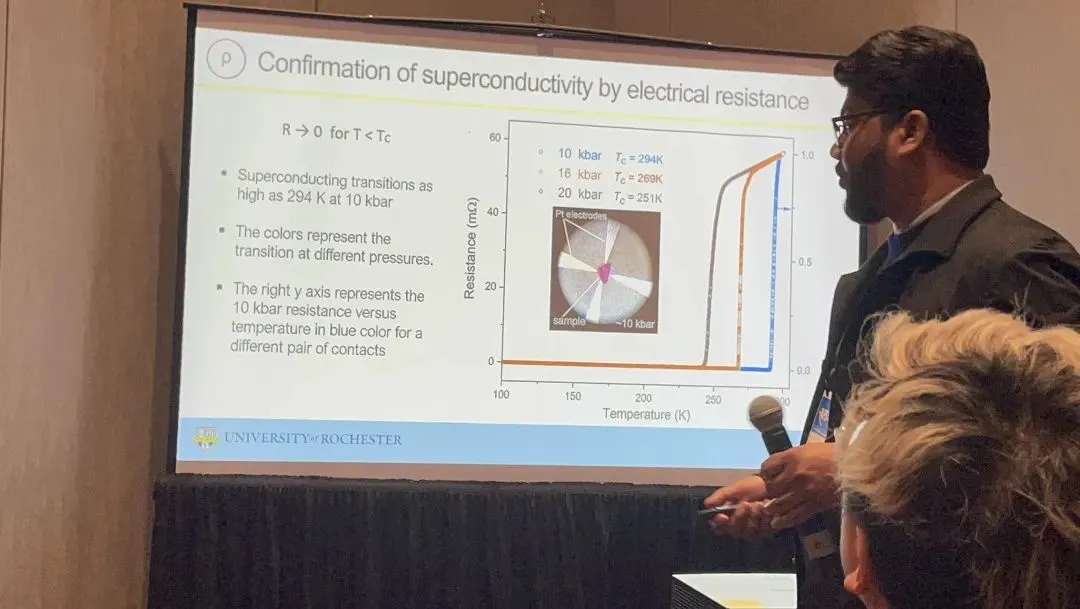

2022年,在一次规模和影响都不算大的学术会上,来自罗彻斯特大学的Ranga Dias团队报告了一个神奇的发现:

他们合成了一种新金属氢化物材料,在并不算严苛的压力条件下,就能实现超导。(现在我们知道,2022年8月,Dias团队就已经投出了论文,点击文末“阅读原文球盟会官方网站”直达论文。)

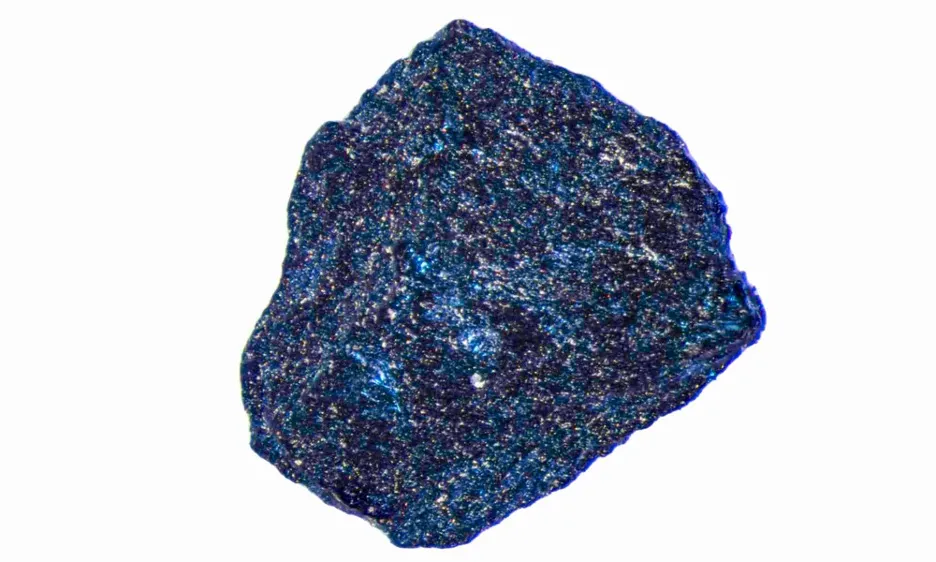

通过显微镜观察到的大约一毫米直径的氢化镥样本,这是罗彻斯特大学科学家兰加·迪亚斯实验室创造的一种超导材料。该合成图像是焦点叠加和色彩增强多幅图像的结果。图源:罗彻斯特大学/J. Adam Fenster

问题一:Ranga Dias团队具体发现了什么?为什么能引起这么大的轰动?

他们合成了一种“镥-氢-氮”的三元化合物,并声明它是 “近常压”的室温超导材料。

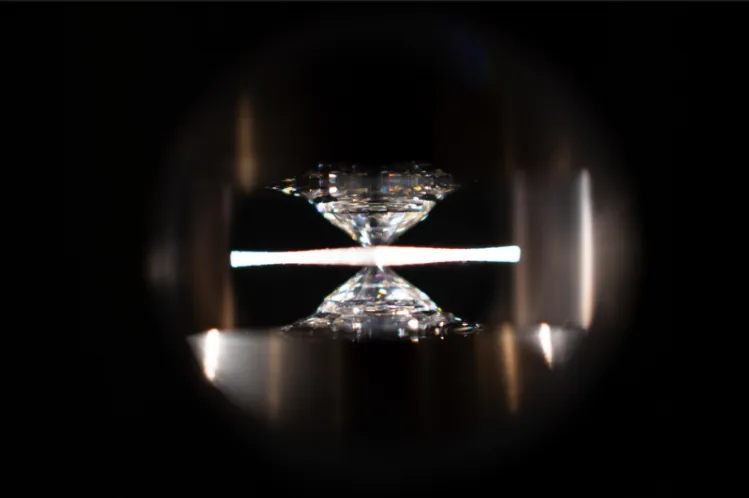

这就要说起另一件事,Dias其实是做高压物理出身的,在高压领域,一般来说都是几百万个大气压,比如他2020年被撤稿的那篇《Nature》封面文章,实现288 K的超导需要267万个大气压。相比较而言,称1万个大气压是“近常压”就好理解了。更重要的是,1万个大气压其实在实验室也不算难实现,我们做人造钻石都需要五六万个大气压。

问题二:此前有被撤稿经历,这次的论文为什么依旧能发表在《Nature》上?

因为在高压下,由于有金刚石的巨大压力,还有其他很多实验装置,测到的磁信号绝大部分是整个装置的背景信号,这个背景信号实际上比检测到的材料的抗磁信号要大几个数量级。就相当于在一组万级的数字中,要找到10这种量级的变化。再举个不准确的例子,这比在拥挤路段车水马龙的声音中,听清一个人的呢喃,难度还要高。

虽然论文中只告诉大家这种“神奇”材料由“镥-氢-氮”三种元素构成,也给出了可能的材料结构,但并没有讲具体制备方法,这意味着合成材料确实会有一定的挑战,特别是氮这个元素的加入,导致它和传统的稀土氢化物不太一样。

我们会使用中子作为介质,把中球盟会官方网站子“打”进材料里面,通过比较飞出来的中子来探测材料的各种性质,这种实验在常压下是比较方便的。如果能搞清楚某种材料为什么会超导,哪些因素是关键的,提高它的超导临界温度到底要靠什么方式,那么对实现室温超导也是有很大帮助的。同时,在这个过程中还可能会发现很多有趣的物理现象。

如果这个工作被证实是可重复的,是真的,那确实对超导界会有比较大的“冲击”。

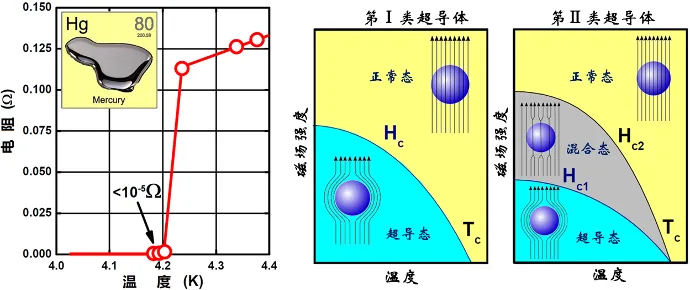

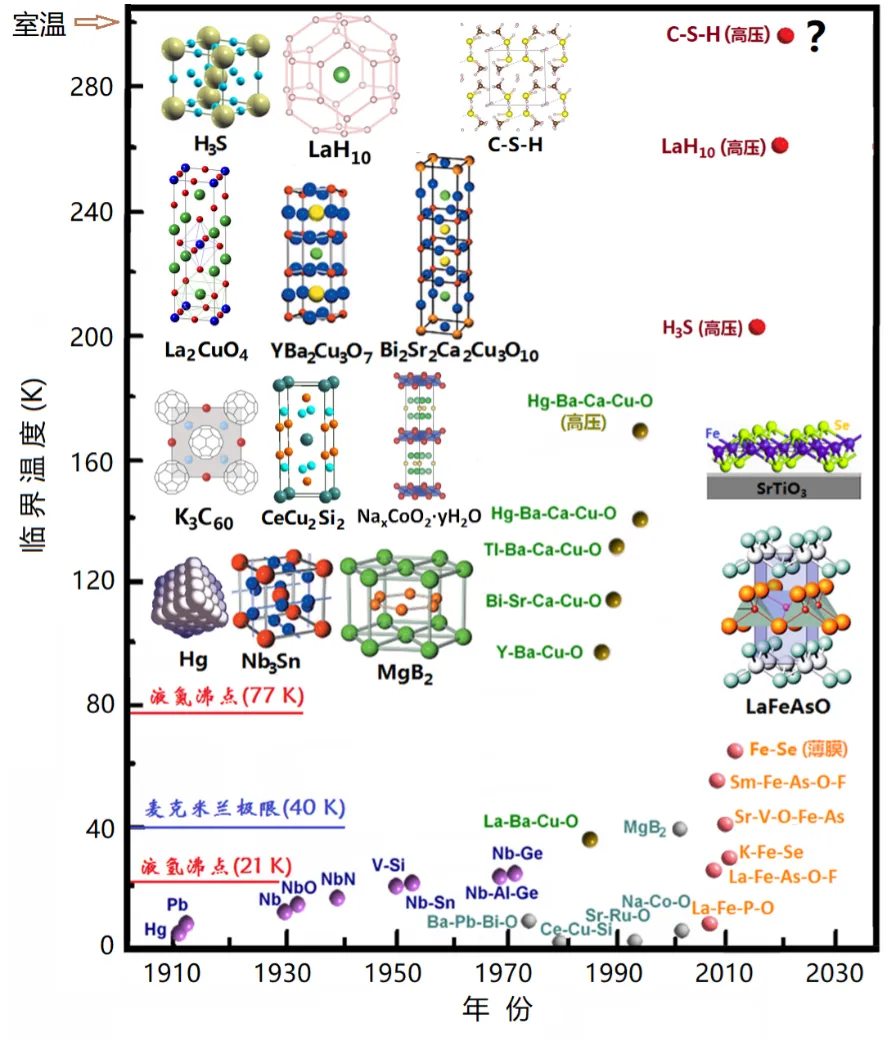

各类超导体发现的年代和临界温度,插图为典型的材料结构(来自《中国科学》)

另一方面是从物理研究角度来说,做物理的人总是希望能把“条件”推到“极致”。比如,做粒子物理研究时,希望提高对撞能量,去看最基本的粒子里面到底是什么,做天体物理研究时,希望能尽可能地提高研究尺度,去看宇宙的未来是什么样子的。我们做凝聚态物理时也一样,也有我们的目标,目前来看,我们总能找到临界温度更高的超导材料,那有没有超导材料的临界温度能达到室温?甚至有没有可能存在这样的“神奇”材料,在远超室温下,都可以实现超导?

这也是为什么在超导现象被发现的一百多年里,我们已经找到了一万多种超导材料,甚至有一些温度还算高,比如铜氧化合物的临界温度记录是134 K,铁基超导的临界温度记录是55 K,但是我们现在应用广泛的超导体依旧是传统的超导体,叫铌钛(Nb-Ti)。它是一种铌和钛的金属合金,柔性和韧性都非常好,好用,方便。

再比如,到医院做核磁共振,其实核磁共振的设备就是一个大超导线圈。医生可能会问你,要做1.5特斯拉(磁场)还是3特斯拉(磁场)的检查,这个磁场就是由超导线圈产生的。磁场强度越高,从人体获得的信号越多,现在全世界都在攻关14特斯拉的核磁共振设备,如果实现的话,可以让核磁共振图像达到亚微米分辨率。这是什么概念呢?我们大脑神经元就是这个尺度。也就是说,通过这样强度的核磁共振设备,能看到大脑神经元的活动。

问题六:“AI for Science”背景下,人工智能对超导领域的影响正在发生

更进一步的,现在AI技术不断发展,给出限定条件,它就可以帮助研究人员去搜索,找到可能符合条件的材料后,再利用超导的BCS理论,去计算是否能超导、超导临界温度是多少。不过话说回来,要用AI来寻找BCS理论之外的非常规超导体,目前来看是不现实的,因为还没有合适的理论可以描述电子-电子具有很强关联效应下的非常规超导现象,更不用说AI能不能帮忙了。

APS会议现场图。胳膊缠绷带的是Jorge Hirsch老爷子,端坐的是Ranga Dias,据说虽然不让提问,俩人现场休息时也交流了下(图片来源见水印)

现在的科研分支越来越多,研究领域也越来越多,这都导致能研究的项目和议题都越来越多了。这就导致一个结果,就是一个人可能没法集中精力去做多个领域的研究,特别是兼顾理论与实验。如果这样做的话,可能很难发论文,也可能很难拿到经费。而现在纯理论物理学家们发展了很多理论模型,其中很多用实验是很难验证的,从实验物理学家的角度说,很难有充足的时间和精力去学习那么多理论,很难搞懂那么多理论的对错,更难弄清楚哪些理论对实验是适用的。

回顾这次事件的全过程,无论是学术出版方还是新闻媒体的做法,不管是论文在《Nature》上线的时间,还是APS会议现场“不允许提问”的奇特要求,似乎都有“博眼球”的嫌疑。